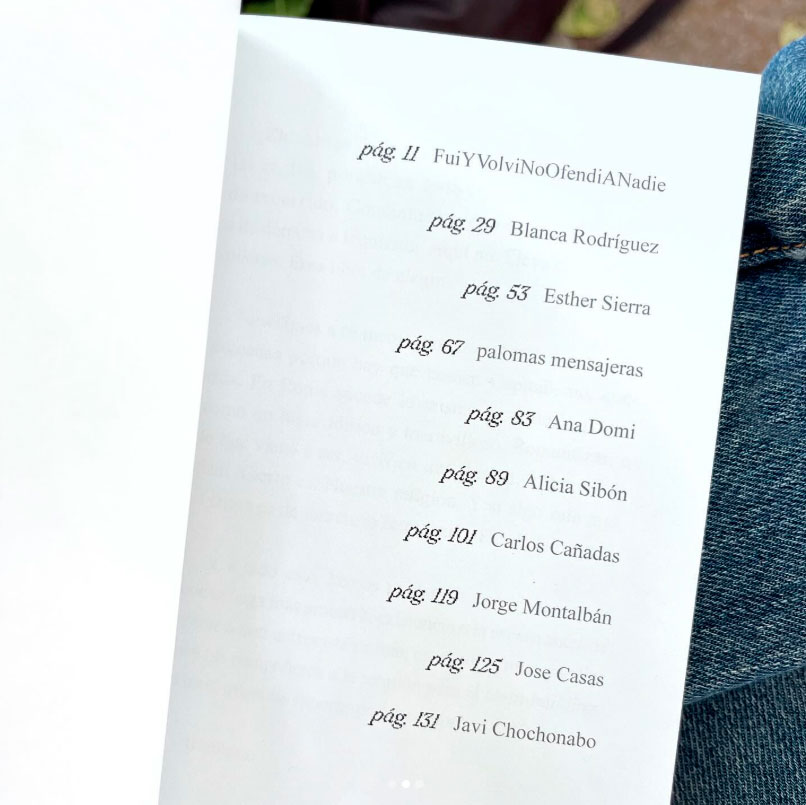

Texto incluido en times new romantizar (2024), libro publicado por Pseudo Editorial, con participación tanto de escritora como de correctora de textos, así como coordinadora en la edición y producción del número. ISBN: 978-84-338-7240-1

Abres una pestaña nueva en tu ordenador: un pdf con la digitalización de la carta de Lord Chandos. La lees, la relees y piensas en la romantización. En cómo ese término que asocias se transforma, muta de parecer. Al comienzo de la carta, un hambre de cultura liberadora, erudición al servicio de unos pocos y conversar sobre los clásicos. Al final, “una lengua en la que me hablan las cosas mudas”.

Y caes en la cuenta de todo el tiempo que llevas romantizando el silencio, como un estado superior de la personalidad de ciertos seres, que filtran y filtran y filtran hasta quedarse con el lenguaje de una escucha. Un decir no verbal o un no-decir. Un dejar que las cosas te atraviesen con la pasión de los románticos del XIX y en el momento de la expresión, callar. No por no querer expresar, sino por no encontrar la forma de evocarlas en su total magnitud. Cómo volcar una tempestad de discreto silencio. Cómo enunciar la pasión, la fuerza con que te embriaga el estado de las cosas mudas. Si la misma intención de comunicarla con palabras ya mitiga su esencia.

Romantizar entonces no como expresión pasional sino como vigorosa aspiración de limpieza. Una limpieza que va apropiándose de las extensiones donde antes solo habitaba verborrea, diálogo circunstancial y en cierta manera metódico, que puesto el oído en el discurso ígneo de las cosas va tornándose grito. El cuerpo lo rechaza, aspira al no-decir del viento o de un haba.

Desde entonces, solo las haches guardan sentido.